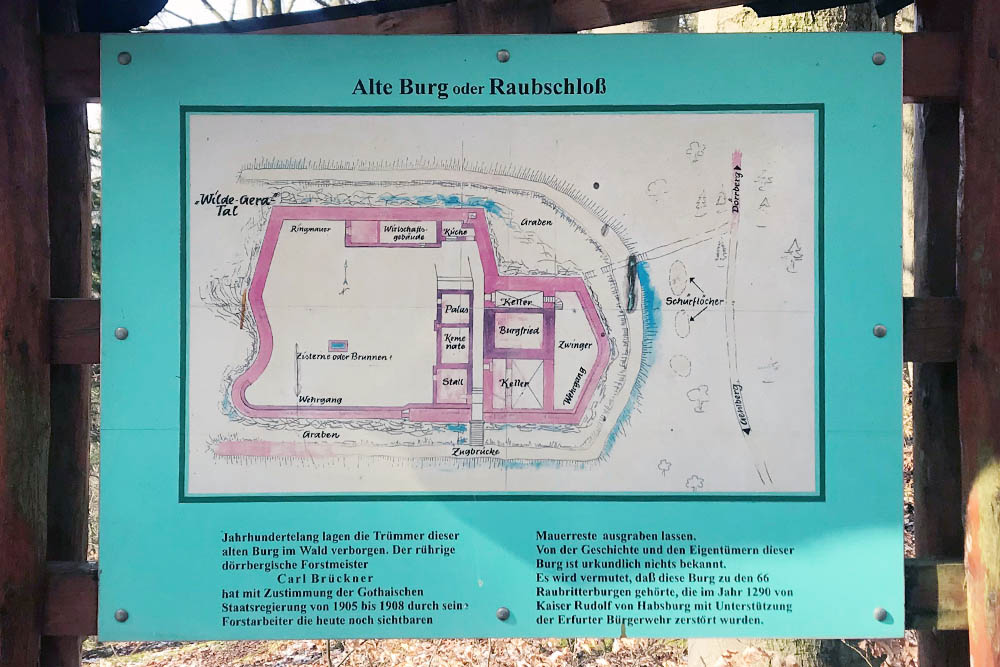

Das sogenannte „Raubschloss“, um das sich einige Sagen aus dem Thüringer Wald ranken, wird gerne auch als „Alteburg“ bezeichnet. Bei der Ruine handelt es sich um eine rechteckige Befestigungsanlage aus dem Hochmittelalter, die zum Schutz der damaligen Handelsstraße von Erfurt über den Thüringer Wald nach Süddeutschland diente. Heute noch erhalten sind die Wallanlage im Osten, Reste der Ringmauer (rekonstruiert), die Zisterne und der Graben.

Erbaut wurde die Burganlage vermutlich im Jahr 1150 durch die Grafen von Käfernburg.

Der Name „Raubschloss“ scheint darauf zu beruhen, dass die Anlage während verschiedener Kämpfe im 13. Jahrhundert mehrfach in den Besitz von Raubrittern überging. Jene überfielen die Handelskarawanen und raubten diese aus. Die Burg wurde vermutlich 1350 belagert und letztendlich zerstört.

Die Ruinenstelle ist ein beliebtes Ausflugsziel und liegt auf dem westlichen Bergsporn des Arlesberges in Gräfenorda zwischen Dörrberg und Geschwenda am Nordrand des Thüringer Waldes, oberhalb der Bahnstrecke Erfurt-Oberhof-Suhl, die durch das Tal der Wilden Gera führt. Mitten durch den Berg, auf dem sich einst die Burganlage befand, führt heute der 874 m lange Tunnel „Alteburg“ der Waldautobahn A71.

In den Jahren 1905 bis 1909 führte der Forstmeister Carl Brückner (Forstamt Dörrberg) die ersten archäologischen Ausgrabungen durch und konnte dadurch die Struktur und die Abmessungen der einstigen Burg bestimmen: „Es handelt sich hier um eine Burg, die wohl in ihrer Bauweise schlicht war, aber allen Schutz- und Trutzmaßnahmen des 11. und 12. Jahrhunderts voll und ganz entsprach. Ihre äußeren Ausmaße betrugen etwa 65 x 50 m. In der Mitte befand sich ein in den Felsen gehauener schnurgerader Ziehbrunnen, Abmessung 1,5 x 1,0 m. Seine Tiefe wird mit etwa 30 m angenommen. Die unteren Teile des Mauerwerks der Burg waren aus roh bearbeiteten Blöcken des an Ort und Stelle vorhandenen Kalksteins gemauert. Die Obergeschosse bestanden aus gut bearbeiteten Sandsteinen, die aus den Steinbrüchen der Gräfenrodaer Fluren stammten.“ *1)

Quellenangaben :

1) Nüchter, Artur : Die Geschichte des sogenannten Raubschlosses bei Gräfenroda-Dörrberg (I) – Aus Beiträge zur Heimatgeschichte. Stadt und Kreis Arnstadt. Heft 10 -S.50f. – Arnstadt 1988

Was die Wilde-Gera-Wellen wispern…

Dörrberg-Gräfenroda

Ein letzter Beweis von Waid auf ehemaligen Burgstätten.

Obwohl wir den Waid nicht mehr als Gewächs unserer Feldfluren kennen, so gibt es doch noch kulturhistorische Hinterlassenschaften, die aus dieser Zeit stammen; und es gibt auch Bemühungen, sich heutigentags dieser ehemals ertragreichen Pflanze wieder zu nähern.

Zum einen sind es noch die beiden (wohl letzten) Waidmühlen Thüringens in Pferdingsleben und auf der IGA Erfurt; auch sind wir noch bedacht mit Waidmahlsteinen, die wir meistens auf den Dorfangern in der fruchtbaren innerthüringischen Keupermulde antreffen. Zum anderen aber sind es die volkskundlichen Bemühungen wie das jährlich gefeierte Waidfest in Pferdingsleben und neuerdings in Neudietendorf. Hier geht man sogar mit wissenschaftlichen Forschungsmethoden diesem blauen, später durch den Indigo verdrängten Farbstoff nach.

Doch diese Punkte seien nur vorangestellt und sollen nicht Inhalt nachstehender Zeilen sein.

lsatis tinctoria! So heißt der Waid lateinisch. Er brachte in seiner Endproduktion den Erfurter Waidjunkern großen Reichtum. Sie hatten viele Warenzüge auf den Straßen Mitteleuropas und konnten durch ihre Fuhrleute in der Rückfracht aus allen Himmelsrichtungen die von ihnen begehrten wertvollen Güter nach Erfurt befördern lassen.

Dieses war jedoch nicht gefahrlos, weil in unruhigen Zeiten sich Überfälle und Wegnahme der Waren häuften. Darum war der damalige Kaiser Rudolf 1. von Habsburg 1289 nach Erfurt gerufen worden, damit er wieder Ruhe und Ordnung schaffe. Bei dieser Aktion sollen 66 Raubnester in Thüringen zerstört worden sein. An dieser Arbeit seien die Erfurter Waidkaufleute stark beteiligt gewesen und sollen als ihr Siegeszeichen auf den Burgtrümmern Waidsamen ausgestreut haben.

Wie in einer heimatkundlichen Schrift zu lesen ist, hat ein Heimatfreund noch solch einen Rest von Waidpflanzen auf der Stätte des ehemaligen Raubschlosses bei Dörrberg-Gräfenroda gefunden. Er schreibt 1909 (also 600 Jahre nach dem vermuteten Geschehen):

„Als ich zur Kuppe des ehemaligen Raubschlosses aufstieg, da erschrak ich förmlich beim Erblicken des gelbblühenden Gewächses, das dort unter den Tannen in einer Gruppe und auch vereinzelt auf der Mauer wucherte, so daß ich unwillkürlich ausrief: .Wilder Waid – wahrhaftig, hier sind die Waidpatrizier gewesen, sie haben ihn nach der Schleifung gesät zum Zeichen, wie überall so hier, daß solch glorreiche Tat durch die Erfurter geschehen sei.“

Sollte jemand in der unsrigen Zeit auf heute wüsten Burgstätten vielleicht doch noch einmal diese Pflanze als Relikt eines geschichtlichen Vorganges antreffen, so sei um die Schonung solch einer Besonderheit gebeten.

Käthe Bohnhardt, im Juni 1990

Textquelle: Archiv Harald Siefert

Die Prinzessin vom Raubschloss war mit der Waldnatur verbunden

Auch die Handelswagen waren willkommene Beute der Raubritter

Bei Dörrberg-Gräfenroda ragt aus dem Tal der Wilden Gera ein Zechsteinriff empor, welches seitlich mit dem breitflächigen Berg „Alteburg“ verbunden ist, dessen Höhe jedoch nicht erreichend. Die Kuppe aus Rauhkalk ist in ihrer Form so günstig gestaltet, dass sie vor hunderten von Jahren ihren Besitzer dazu veranlasste, auf ihr eine Steinfeste errichten zu lassen. Ob das Bauwerk anfänglich als Zoll- oder Geleitsburg zu gelten hatte, weiß man nicht mehr.

Aber vermutlich war den hier eingesetzten Rittern die Aufgabe zugedacht, eine Kontrolle über die in der Nähe vorbeiführenden Straßen zu gewährleisten.

In der Familie des auf dem Berg wohnenden Adligen war ein schönes Mägdelein erblüht, welches mit der Waldnatur innig verbunden war. Als Burgfräulein ging es manchen Morgen vom Burgschloss den steilen Weg hinab in den wildlieblichen Grund, um in den Wassern der Gera ein Bad zu nehmen.

Sehr bald hatten die Ritter die Lust an ihren Aufgaben mit dem nur einfachen Einkommen verloren und begannen, sich aufs Rauben zu verlegen; die Handelswagen und Kaufmannszüge auf den Geleitstraßen waren jetzt ihre willkommene Beute. Als die nunmehrigen Raubritter in Thüringen zur Landplage geworden waren, riefen die Erfurter Waid-Patrizier den damaligen Kaiser Rudolf I. von Habsburg ins Land, welcher den Landfrieden wieder herstellte, indem er viele Thüringer Burgen und befestigte Höfe schleifen ließ.

So wurde wohl auch das Dörrberger Raubschloss um 1290 gelegt – keine Bleibe mehr für seine bisherigen Bewohner. Doch erzählten die Menschen dieser Gegend noch lange davon, dass das Burgfräulein gelegentlich zur Gera herabkomme.

Käthe Bohnhardt (Thüringer Allgemeine, 20.11.1993) Archiv Harald Siefert)

Textquelle: Archiv Harald Siefert