Die Alte Erbförsterei ist vermutlich das älteste Haus meines Heimatortes und aufgrund seiner Nutzung in der Vergangenheit ein wichtiger Teil der Geschichte Gräfenrodas. Ich finde es gut, dass geschichtliche Informationen mit dem Projekt „Digitales Gräfenroda“ auf einfache Weise für jeden zugänglich gemacht werden.

Friedrich Maskos (Schulprojekt „Digitales Geratal“; 2024/2025)

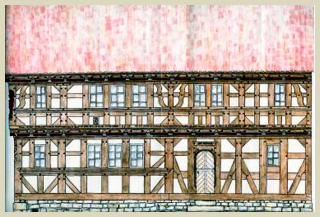

Erbförsterei zu Dörrberg – Westfassade 1685

Bildquelle

Postkarte Dörrberg um 1931

(Bildquelle: Archiv Harald Siefert)

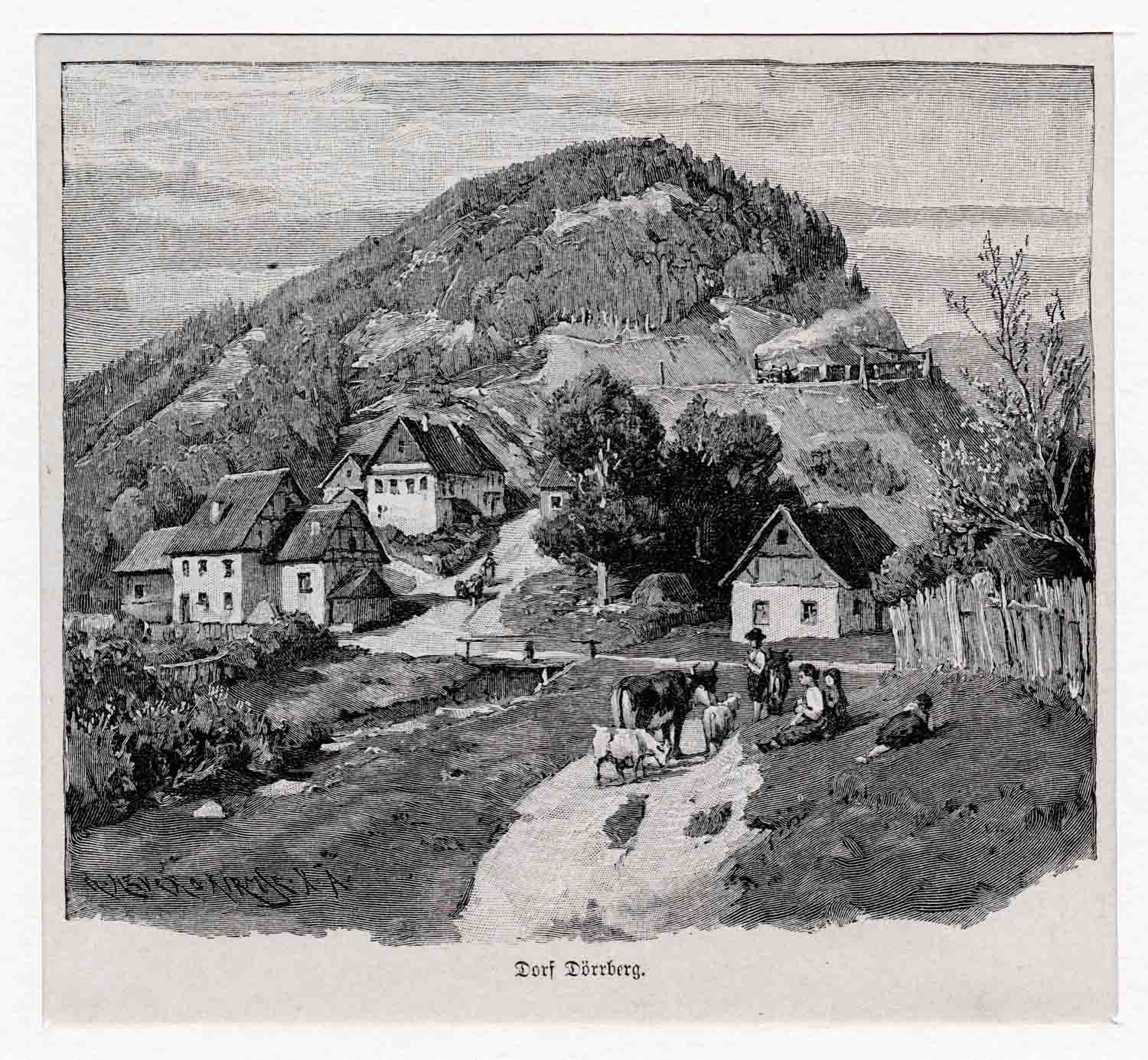

Wo sich das Tal der Wilden Gera weitet, lag einst neben einer alten Schneidmühle der fürstliche Eisenhammer. Am Ausläufer des steil aufragenden Berges entstand Ende des 17. Jahrhunderts die kleine Siedlung, die im späten 17. Jahrhundert als Ort Dörrberg gegründet wurde.

Das älteste Gebäude ist die sogenannte „Alte Erbförsterei. Die Geschichte dieses stattlichen Fachwerkhauses ist eng mit der Familie Gundermann verbunden.

1685 wurde das Haupthaus der Erbförsterei erbaut. Das imposante Fachwerkgebäude diente von Anfang an als Försterei und ist auch heute noch unter den Namen „Gundermannhaus“ oder „Schulzenhaus“ bekannt.

1692 wurde das Forsthaus dem Förster Andreas Gundermann übergeben, nachdem sein Vorgänger, Valentin Grahner, unter mysteriösen Umständen am Schneekopf (978 m, der zweithöchste Berg Thüringens) ums Leben gekommen war. Diese Begebenheit inspirierte eine der schönsten Sagen des Thüringer Waldes.ums Leben gekommen war.

Bis 1919 war das Gebäude auch Sitz der Dörrberger Schulzen, wodurch der Name „Schulzenhaus“ entstand.

(Bildquelle: Archiv Harald Siefert)

Zwischen 1727 und 1737 wurde das Gebäude nach Norden erweitert, und im gleichen Zeitraum entstand ein Backhaus, das als Sommerküche genutzt wurde. Ob es weitere Nebengebäude gab, lässt sich nicht mehr feststellen.

Die Scheunenanlage wurde nach 1878 umgebaut.

Oberförster Andreas Gundermann war nicht nur Förster, sondern auch Schultheiß und Gerichtsherr. Als Schultheiß bezeichnete man bis ins 19. Jahrhundert den Vorsteher eines Ortes, vergleichbar mit dem heutigen Bürgermeister.

1731 verstarb Andreas Gundermann, und sein Sohn Johann Jacob Gundermann übernahm das Amt als Oberförster und erhielt den Titel des fürstlichen Wildmeisters. Mit der Übernahme des Dörrberger Forstes übernahm er auch das Forsthaus und erweiterte es um einen Anbau.

Im 18. Jahrhundert wurde zudem ein barocker Saal errichtet.

Johann Heinrich Gundermann trat 1772 in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Forstmeister. Es folgte Christian Heinrich Gundermann, der letzte Förster aus der Familie. Er führte das Amt bis 1812.

Nach 120 Jahren endete die Tradition, dass die Erbförsterei innerhalb der Familie Gundermann blieb. Das Forsthaus wurde daraufhin zum Dörrberger Hammer verlegt, doch die Alte Erbförsterei blieb bis 1919 Sitz der Dörrberger Schulzen.

Seit 1919 steht die Alte Erbförsterei unter Denkmalschutz.

Bis in die 1950er-Jahre wurden jedoch kaum Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, weshalb sich das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand befand. Gutachten und Berichte belegen, dass die Gräfenrodaer Heimatfreunde versuchten, den Verfall zu stoppen und sogar einen Kauf in Erwägung zogen.

1992 übernahm die Familie Dagg das mittlerweile vollkommen verfallene Anwesen. Zunächst war ihnen nicht bewusst, wie herausfordernd es sein würde, eine so stark vernachlässigte Hofanlage vor dem Verfall zu bewahren.

Der Kauf des unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhauses, das aufgrund seines Zustands unbewohnbar war, bot jedoch eine vielversprechende Möglichkeit: Neben einer Wohnung für die Familie sollte hier ein attraktives Ausflugsziel in zentraler Lage Thüringens entstehen.

Nach jahrzehntelangen, umfassenden Bau- und Restaurierungsarbeiten sind die Gebäude der alten Erbförsterei gerettet und dienen heute als Ausgangspunkt für Ausflüge sowie als stilvolle Räumlichkeiten für außergewöhnliche Festlichkeiten.

Textquellen:

- Wissenswertes und Interessantes zur ehemaligen Gemeinde Dörrberg von Harald Siefert

- www.thueringen-anders.de

Zeichnung von Rainer Abendroth, 1960 (Bildquelle: Archiv Harald Siefert)

Der Totenschädel der Gundermanns

In seinem Vortrag über die Gundermanns und in seinem neuen Drama hat Herr Hermann Kellner die im Hause der Gundermann auf dem Dörrberg lebende Sage verwendet, die besagt, dass der Mann mit dem Totenschädel immer erscheine, wenn der Familie ein schwerer Verlust durch den Tod bevorstehe. In der Tat wird seit unvordenklichen Zeiten in diesem Hause ein Totenschädel aufbewahrt, der offenbar im Zusammenhang mit dieser Sage steht. Ein Eremit (Mönch) soll einst einem der Vorfahren diesen Totenkopf übergeben haben, der einem hingerichteten Verbrecher entstammen soll.

Es lässt sich heute natürlich nicht mehr feststellen, was in dieser Sage Wahrheit, was Rankenwerk ist, das sich im Laufe der Zeiten um den Kern gerankt hat; denn im Volke muss viel über jene Familie und ihr Leben erzählt worden sein. Das ist wohl sicher, dass der Totenschädel, der heute noch im Hause aufbewahrt wird, den Kern der Sage darstellt. Vielleicht kommen wir der Erzählung auf den Grund, wenn wir sie in den Rahmen der religiösen Vorstellungen und Bräuche stellen, die fast überall auf dem Erdengrund, bei allen Völkern auf dieselben Grundgedanken zurückgehen.

Den grässlichsten Aberglauben hat die Furcht vor dem Totengebein hervorgerufen. Solche Furcht weckten allüberall ganz besonders die gewaltsam zum Tod gebrachten, die hingerichteten Verbrecher und die Selbstmörder; vor ihrer Rache musste man sich sorgsam schützen. Nun aber tritt ein Gesetz in Wirksamkeit, das in der ganzen Zauberei, Kurpfuscherei, Sympathie usw. gilt: das gefährlichste ist auch das beste Hilfsmittel. Man stellt also den Totengeist und alles, was mit ihm in Verbindung steht, Graberde, Totengebein, in den Dienst der Lebenden, als Schutzmittel, als Schutzgeist, der vor Gefahren schützt und warnt.

So ist also in jener Sage ein Überrest aus der grauesten Vorzeit unseres Volkes, ja der Menschlichkeit erhalten. Es ist aber nicht zweifelhaft, dass das gläubige, wenn auch mit Furcht gemischte Vertrauen auf das Erbe bei den Gundermanns seelische Kräfte, wie Fernsehen und ähnliches gewirkt haben kann.

Quelle: Heimatglocken, 16.01.1932